Coucou de printemps

On a tous vu

Vol au-dessus d’un nid de coucou. Même quand on n’a pas vu le film – si, si... cela se peut: pour être culte, et pour avoir été à maintes reprises diffusé à la télévision, ce long

métrage tout de même est passé à côté de quelques yeux probablement égarés en fond de poche – il est là incrusté dans un recoin de la mémoire. Son seul titre suffit à susciter des

évocations: il est difficile, voire impossible, de ne pas lui associer le visage de Jack Nicholson, ou cette image d’un Indien immense et muet, dominant tous les autres protagonistes de son

impressionnante stature. Mais l’on est probablement bien peu à savoir qu’avant d’être transposé à l'écran par Miloš Forman en 1975, Vol au-dessus d’un nid de coucou est un roman – publié

par l’écrivain américain Ken Kesey en 1962 – et que ce roman a été, peu après sa sortie, adapté pour le théâtre par Dale Wasserman.

On a tous vu

Vol au-dessus d’un nid de coucou. Même quand on n’a pas vu le film – si, si... cela se peut: pour être culte, et pour avoir été à maintes reprises diffusé à la télévision, ce long

métrage tout de même est passé à côté de quelques yeux probablement égarés en fond de poche – il est là incrusté dans un recoin de la mémoire. Son seul titre suffit à susciter des

évocations: il est difficile, voire impossible, de ne pas lui associer le visage de Jack Nicholson, ou cette image d’un Indien immense et muet, dominant tous les autres protagonistes de son

impressionnante stature. Mais l’on est probablement bien peu à savoir qu’avant d’être transposé à l'écran par Miloš Forman en 1975, Vol au-dessus d’un nid de coucou est un roman – publié

par l’écrivain américain Ken Kesey en 1962 – et que ce roman a été, peu après sa sortie, adapté pour le théâtre par Dale Wasserman.

Je ne connaissais que le film et, peu avant l'ouverture du 60e Festival des jeux du théâtre de Sarlat qui devait

me faire découvrir* la pièce – qui se joue actuellement à Paris, jusqu'au 15 avril** – j'avais lu le roman (traduit par Michel

Deutsch et publié par les éditions Stock dans leur collection "La Cosmopolite").

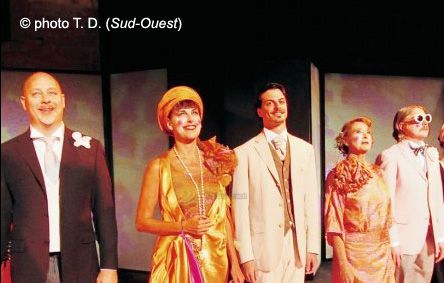

Plus de huit mois après l'avoir vue, je réalise, à la faveur de ces dates parisiennes, combien est prégant le souvenir qu'elle m'a laissé. Par la qualité du jeu des comédiens, la sobriété et la

pertinence de la mise en scène, ce spectacle a sa force propre qui lui permet d'exister par lui-même et sans que l'on éprouve la moindre velléité comparatiste par rapport au film.

Les comédiens ne jouent pas, ils sont leur

personnage, gestes et voix. Tous, depuis ceux à qui échoient les rôles principaux jusqu’aux deux comédiennes interprétant les deux filles invitées par McMurphy pour l’ultime fiesta nocturne dont

la présence sur scène est plus furtive, tous incarnent leur personnage avec une plénitude et une justesse remarquables. Billy qui bégaie de tout son corps, jusqu’au bout de son regard glissant

qui s’abaisse et fuit à la moindre frayeur; McMurphy félin et désinvolte, trublion cynique et hâbleur mais sensible, qui laisse filtrer ce rien d’émotion sous les brusqueries et les bourrades

qu’il décoche à ses compagnons; miss Ratched magistralement glaciale, qui donne à son sourire infinitésimal cette implacable froideur qui l’empêche d’être vraiment souriant… et le chef Bromden,

lui aussi éblouissant dans son mutisme feint, sa pesanteur qui le fait paraître inébranlable mais qui sait lancer d’infimes signes dévoilant un peu de son jeu de dupe…

Chez tous, tout, absolument tout – postures, déplacements, intonations, regards – est juste, émouvant… On sent que l’interprétation n’est pas de surface mais qu’elle engage l’ensemble du corps

jusqu’en ses fibres les plus intimes. Le public vit avec eux – vibre avec eux. À cet égard le moment le plus intense est peut-être celui de la retransmission télévisée du match de

base-ball dont miss Ratched a finalement privé les pensionnaires. McMurphy se démène tant et si bien qu’il fait exister le match devant les yeux médusés de ses compagnons, à force de

gestes et de commentaires jetés crescendo. Le match, les joueurs prennent corps, et je me souviens d’avoir eu l’exacte impression de regarder moi aussi depuis mon siège, comme si j’étais sur le

plateau aux côtés de ces autres spectateurs, ce fascinant match virtuel.

Dans un décor simple et explicite qui reconstitue sans inutiles complications symboliques l’intérieur de l’hôpital psychiatrique, la mise en scène, sobre, met formidablement en valeur le jeu de grande qualité des comédiens. Il faut aller voir ce Vol au théâtre 13 qui, pour passer au-dessus d’un nid de coucou, n’est certainement pas fait pour aller ensuite se fondre dans les brumes des spectacles à oublier sitôt vus. Bien au contraire: il est de ceux qui laissent une empreinte (très) profonde dans l’âme de leur public.

Flash-back estival

Puisque nous en sommes à rétrospecter du côté de Sarlat, été 2011, arrêtons-nous donc à Plamon… Le matin de la représentation, Stéphane Daurat était seul pour évoquer le spectacle. Avant de répondre au public, il a d’abord réagi aux propos, volontiers provocateurs, que venait de tenir Laurent Rogero à l’encontre des metteurs en scène – dont une transcription s’efforçant à la fidélité peut se lire ici – en expliquant sa propre conception de la mise en scène…

Stéphane Daurat:

Je dirai qu’il y a autant de façons de travailler qu’il y a de metteurs en scène. En ce qui me concerne, je me mets plutôt dans la peau d’un fédérateur; la compagnie Caravane n'est pas à proprement parler un collectif d’acteurs mais nous

travaillons sur la base d’un groupe de personnes qui sont toujours plus ou moins les mêmes. Je n’ai pas envie d’imposer mes propres images, mes propres idées – nous discutons ensemble, il y a des

"pour", il y a des "contre"… Je pense que, dans une troupe, il faut quelqu’un qui puisse rassurer tout le monde car un metteur en scène a besoin d’être rassuré, un comédien a besoin d’être

rassuré. Par exemple aujourd’hui, nous allons jouer dans un lieu qu’on ne connaît absolument pas, avec des entrées et des sorties qui sont très belles mais auxquelles nous devrons nous adapter:

mon rôle va être de rassurer les comédiens sur le moment, pendant les répétitions, sur les raccords qu’il y a à faire de façon à ce qu'ils se sentent libres et qu’une fois la représentation

lancée, le plus important soit de se retrouver avec les autres sur le plateau, ensemble dans l’amusement, dans le jeu – parce que c’est important pour un comédien cette notion de "jouer" chaque

soir. Il ne s’agit pas de rejouer quelque chose qu’on a déjà joué soixante fois; ça ne sert à rien de refaire tous les soirs la même chose, c’est d’un ennui total! Je pense que le travail du

metteur en scène, pendant les répétitions et après la représentation, c’est de faire en sorte que tout ce petit monde soit dans les meilleures dispositions pour se retrouver en connexion à chaque

représentation.

En ce qui concerne la préparation d'un spectacle, nous faisons du travail à la table, pas pour expliquer le texte mais pour que le comédien puisse se l’approprier afin de mieux le restituer.

Lorsque nous faisons ce travail, il n’y a pas de plan établi; on lit le texte plusieurs fois et je me réjouis quand, en répétition ou en représentation, je constate que le comédien a compris le

texte, qu’il l’a fait sien, et que toute l’équipe est heureuse d’avoir joué. C’est comme ça que je conçois mon rôle de metteur en scène: faire en sorte que tout le monde soit connecté – les

techniciens, les comédiens, etc. Mon propos n’est pas de créer une image, de laisser une empreinte et que l’on dise "la mise en scène de Stéphane Daurat on s’en rappellera pendant trente ans… "

Je m’en fiche. Ce qui m’intéresse, c’est l’aventure humaine que représente la création d’un spectacle et c’est pour ça que dans la compagnie Caravane, on aime bien monter des pièces avec une

grosse équipe – parce qu’on aime bien le côté aventureux et artisanal de ces créations, où chacun met la main à la pâte pour charger et décharger les décors, assurer la technique, etc.

Quels ont été vos matériaux de travail? Uniquement le texte de la pièce? Le roman? Vous êtes-vous référé au film?

Stéphane Daurat:

On n’a pas du tout travaillé à partir du film; on l’a complètement mis de côté. Moi, j’ai lu la pièce il y a cinq six ans. Les thèmes

qu’elle aborde – excès de pouvoir, normalisation, débat entre psychiatrie et antipsychiatrie… sont des thèmes qui me touchent, et je trouve la pièce très actuelle alors qu’elle a été écrite il y

a cinquante ans… et puis c’est une pièce pleine d’humanité – elle est sombre évidemment, mais elle est aussi pleine d’espoir. C’est comme cela que nous l’avons abordée alors que le film, que je

n’ai pas revu depuis une quinzaine d’années, est, je crois, beaucoup plus noir. D’ailleurs à Avignon, quand nous commencions à parler de notre spectacle, des gens se montraient tout de suite

réfractaires – ils n’avaient pas envie de voir ça… alors que c’est une pièce drôle, et tragique à la fois. Nous n’avons pas éludé le côté tragique, mais nous avons fait en sorte que les deux

aspects de la pièce, qui sont aussi présents dans le roman, soient conservés.

Le texte que nous jouons est celui de la pièce, traduit par Jacques Sigurd. Nous nous sommes permis de remanier de petites choses – notamment au niveau de la distribution que nous avons dû

réduire: la pièce originale compte dix-sept personnages, et nous ne pouvons pas faire jouer autant de comédiens – nous aimerions bien, mais notre compagnie n’est pas subventionnée. On a donc

supprimé quelques rôles, ce qui a évidemment entraîné des remaniements dans le texte. Nous avons aussi travaillé à partir du roman – j’avais demandé aux comédiens de le lire, de façon à

approfondir les personnages. Même si on a laissé le film de côté, on avait tous plus ou moins en tête l’image des personnages et comme les descriptions du roman sont assez différentes de ce que

montre le film – par exemple le McMurphy de Kesey ne ressemble pas du tout à Nicholson, il est roux, il est gros, il boit de la bière… Comme "mon" McMurphy est brun, mince et de taille moyenne,

lire le roman lui a permis de se décomplexer un peu par rapport à Nicholson. Avant de monter cette pièce, on s’est quand même demandé si ce n’était pas trop lourd à porter cette présence d’un

film qui a tant marqué les mémoires… Mais je l’ai abordée comme n’importe quelle autre pièce, et nous y sommes allés sans complexes, en essayant de ne pas être trop embarrassés par le poids du

film. Nous ne l’avons pas revu pour ce spectacle; peut-être y a-t-il des choses qui sont "comme dans le film", honnêtement je ne sais pas. Mais si c’est le cas, c’est totalement involontaire, ce

sont des souvenirs qui auront remonté inconsciemment – j’ai vu le film plusieurs fois et, même si plusieurs années ont passé, des traces sont forcément inscrites quelque part.

Pourquoi avez-vous eu envie de monter cette pièce? Que lui avez-vous apporté de neuf?

Stéphane Daurat:

On adore cette pièce parce qu’elle montre qu’en se mettant tous ensemble on peut arriver à faire bouger les choses, et ça, c’est un propos vraiment actuel. Je l’ai montée parce que je ne supporte

pas cet individualisme ambiant, dans lequel on baigne aujourd’hui. Je ne crois pas avoir apporté quelque chose de nouveau; je n’ai pas cherché à révolutionner quoi que ce soit – je me considère

comme un passeur, et mon propos, c’est de montrer que cette pièce écrite il y a cinquante ans a encore de très fortes résonances aujourd’hui. Et quand des spectateurs viennent nous dire, après

avoir vu le spectacle, "je ne pensais pas que ça parlait de choses aussi actuelles", alors je me dis que nous avons réussi à faire passer le texte.

Vol au-dessus d’un nid de coucou

Pièce de Dale Wasserman d’après le roman éponyme de Ken Kesey. Adaptation de Jacques Sigurd.

Mise en scène:

Stéphane Daurat

Avec :

Patrick D’Assumçao, Olivier Baucheron, Stéphane Daurat, Olivier Deville, Pierre Giraud ou Hervé Jouval, Catherine Hauseux, Sandra

Honoré ou Gwenaël Ravaux, Thierry Jahn ou Jérôme Ragon, Audrey Langle, Richard Leroussel et Arnaud Perrel

Scénographie et création lumière:

Jean-Luc Chanonat

Construction décor:

Pascal Crosnier

Durée du spectacle:

1h35 sans entracte

* Représentation donnée à Sarlat le mercredi 3 août 2011 au Jardin des Enfeus dans le cadre du 60e Festival des jeux du théâtre.

** À voir jusqu’au 15 avril 2012 au Théâtre 13 "Jardin", 103 Bd Auguste Blanqui – 75013 Paris.

Deux dates "autour du spectacle" sont à noter:

* Le dimanche 25 mars, Carole Visconti accueillera vos enfants pendant la durée de la représentation de 15h30 en leur proposant un

goûter, un spectacle-atelier de contes... L'animation coûte 6 euros.

* Le dimanche 1er avril, les spectateurs pourront rencontrer Stéphane Daurat et l'ensemble de l'équipe artistique à l'issue

de la représentation, soit aux environs de 17 h15.

NB – Le Théâtre 13 se décline désormais en deux lieux "Jardin" et "Seine", ce dernier étant ce "nouveau théâtre" qui aurait dû être attribué à la compagnie du Lierre après la démolition de son théâtre du 22 de la rue du Chevaleret (le bâtiment a été rasé en juillet 2011; à la place pour le monent: de vastes chantiers, des sols à demi excavés, tout en chaos, d'où émergent quelques machines au milieu de gravats et de ferrailles).

Au bout des nuits. Rencontrer Céline

Au bout des nuits. Rencontrer Céline

Le mythe, les femmes, la

Mort

Le mythe, les femmes, la

Mort Femmes savantes et années folles

Femmes savantes et années folles

De cape, d'épée et de joie...

De cape, d'épée et de joie...

Quand la parole est d’Or…

Quand la parole est d’Or… Échos de Plamon...

Échos de Plamon...

La Comédie des

erreurs

La Comédie des

erreurs/idata%2F2501025%2FLa-rose-de-Meyraguet%2F6.jpg)

/idata%2F2501025%2FAtelier-dessin-musique%2Fcontrebasse1.jpg)

/idata%2F2501025%2FAvec-Marie-Annick-2%2FG.jpg)

/idata%2F2501025%2FBouches-a-feu%2FPatrimoine-7_5.jpg)

/idata%2F2501025%2FCouleur-cafe%2Fapercu-general-le-collecteur-de-pellicule.jpg)

/idata%2F2501025%2FCoskun%2FExpo-Renard-pale_livre2.jpg)